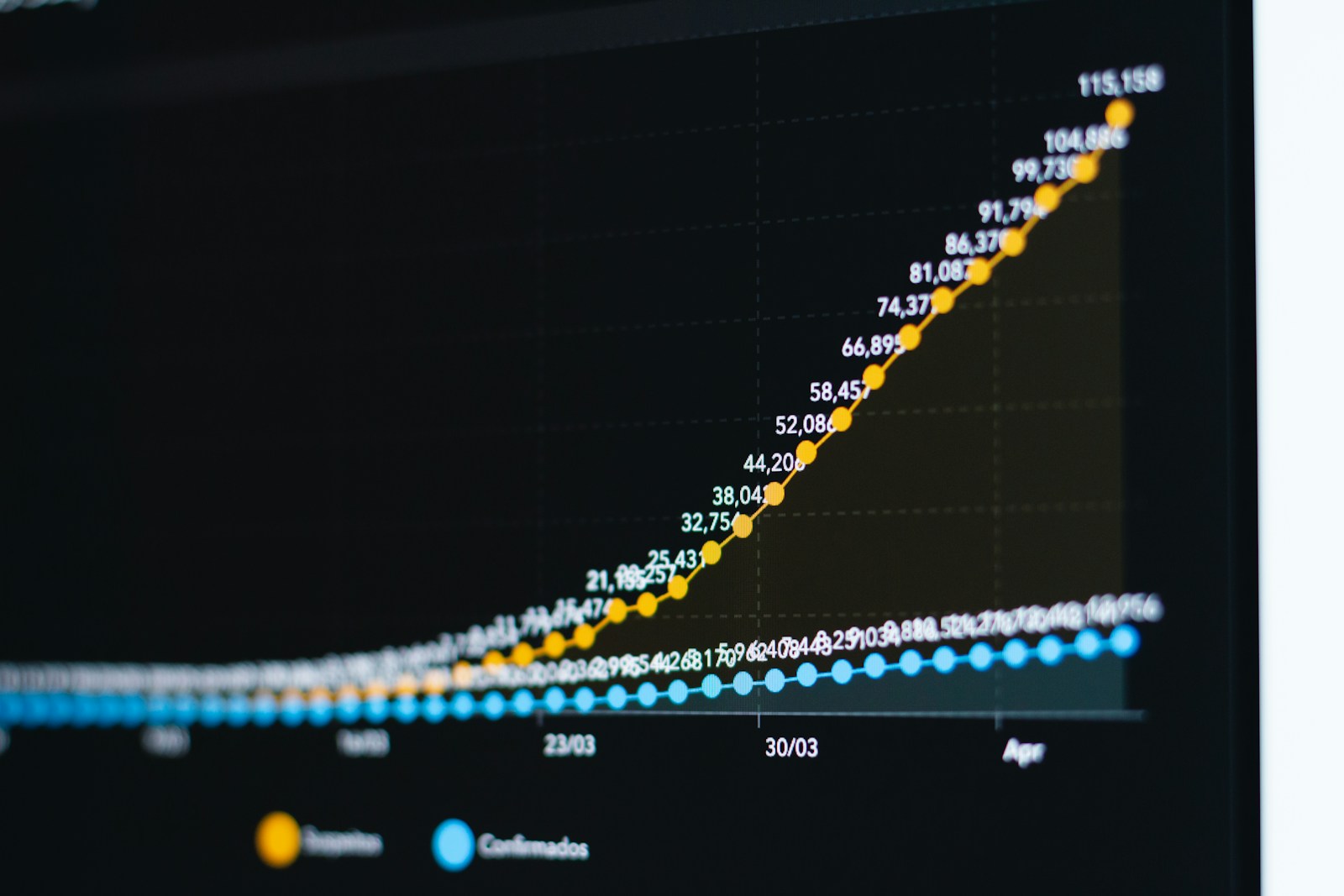

如果你在1976年投资一美元在伯克希尔,到2025年将增长至约八千美元。期间,其年均超额收益达19.8%,远高于同期市场的8.2%。但更重要的是,这一收益并非建立在极端冒险基础上。伯克希尔的年化波动率为23%,对应夏比率为0.8,显著高于市场0.5。

以夏普比率和信息比率等风险调整后收益指标衡量,伯克希尔几乎在所有股票和基金中名列前茅。尤其在50年以上历史的基金和股票中,它排名第一。如果一个资产组合能以72%的权重配置伯克希尔,其整体投资组合的夏普比率可以达到0.81——是理论上最优的比例。

很多人以为巴菲特不使用杠杆,事实上他一直在使用“隐性杠杆”——其中最重要的便是来之不尽的保险浮存金Float。伯克希尔的平均杠杆水平约为1.7倍,且成本极低。其主要杠杆来源包括:

1.保险浮存金:提前收取保费,延迟理赔,相当于低成本甚至负利率的“融资”。

2.高信用评级发行债务:过去长期享有AAA评级,融资成本极低。

3.税务优势:加速折旧与递延税项构成了“无息贷款”。

借助这些杠杆,巴菲特能以相对稳定的资产配置实现高波动高收益。这也解释了为何他的股票波动率高于其持仓的股票组合。

对伯克希尔的13F申报文件和资产负债表的拆解后发现,巴菲特的成功主要来自于持仓的上市公司,而非他所控制的私人企业。这一点强化了一个观点:巴菲特更像是一名卓越的选股手,而非企业经营者。那么,他选择了怎样的股票?巴菲特偏好以下三类因子特征突出的公司:

1. 低Beta(低风险):倾向于选择相对“稳健”的公司。

2. 高质量:盈利稳定、成长性好、资产负债结构优秀。

3. 估值便宜:典型的价值投资逻辑。

当控制这些因子对利润的影响后,伯克希尔的“超额收益”(Alpha)在统计学上变得不显著。这说明,巴菲特并非在做“不可解释”的魔法操作,而是在以系统化逻辑实现收益。

一旦复制其风险回报因子,并调整杠杆水平,使波动率与伯克希尔匹配。那么这组系统化组合的表现,与伯克希尔几乎同步。特别是在公共持股部分,回测组合与伯克希尔的实际表现高度一致(相关系数高达73%)。中国投资者熟悉的往往是结构化理财、信托或固收产品,其收益来自金融机构设计。而伯克希尔本质上是一家多元实业控股平台,涵盖铁路、电力、制造、保险以及大量优质美股持仓,其核心是内部利润驱动的资本运作能力。

伯克希尔的投资决策其实一直强调“现金创造能力”和“安全边际”。例如,2010年收购BNSF铁路后,每年为公司贡献约60亿美元的稳定经营利润;GEICO保险则为伯克希尔源源不断地提供低成本浮存金,这些资金再投入到其他优质资产中,形成内部循环。

中国投资者熟悉的往往是结构化理财、信托或固收产品,其收益来自金融机构设计。而伯克希尔本质上是一家多元实业控股平台,涵盖铁路、电力、制造、保险以及大量优质美股持仓,其核心是内部利润驱动的资本运作能力。

巴菲特在1994年年报中曾写道:“Ben Graham 45年前就教过我,投资并不需要做非凡的事,才能获得非凡的成果。”今天我们终于有了实证数据来验证这句话的分量。