反映了彼时个人投资者、机构、及媒体对北美50支成长股的狂热追捧,那时它们被视为“必须买入并永远持有”的优质企业,虽然当时估值已然不菲。截至2025年,只有约不到一半的 Nifty Fifty 公司仍然留在 S&P500 指数中。

再到90年代全球化浪潮席卷而来,催生了“金砖四国BRIC”这一热词,它取自四个新兴经济体国家的首字母。进入2000年后的十余年里,又有“FANG”科技股概念及其各种衍生版本又轮番登场。

而在2025年的今天,“SUSHI”(stock stop having interest)等新词汇相继出现,让传统股票不再成为热门,取而代之的是虚拟币、元宇宙、AI算法基金、VC、PE等让年轻投资者沉迷的概念炒作。虽然这些产品目前依然保持着高增长,并具有很大的社会意义价值与经济价值。但作为一名没有领域专业知识,只能通过新闻自媒体了解的人来说,造成的结果往往是将严肃的投资决策沦为简单的跟风游戏。

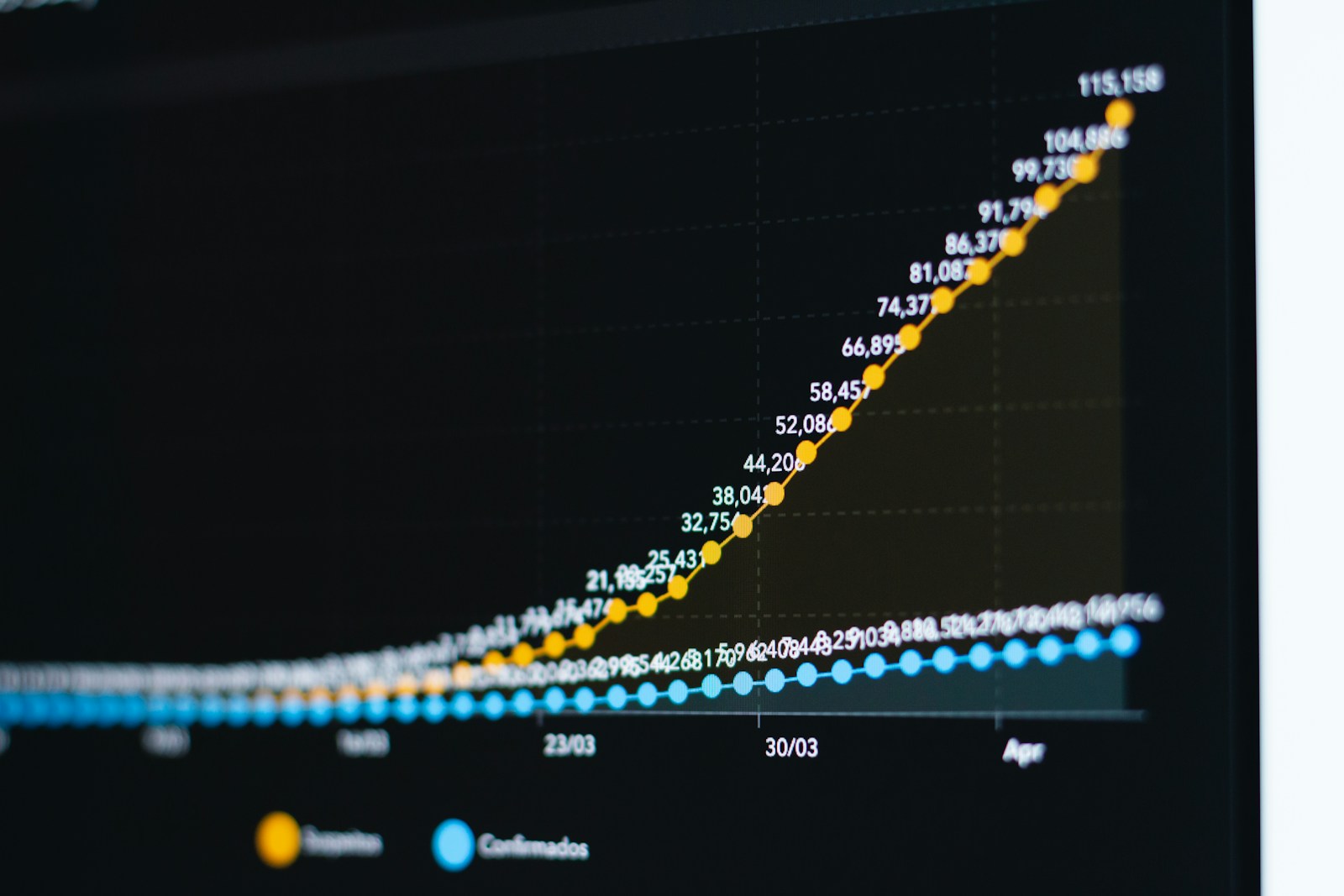

“Mag 7”提供了典型案例:十年前其年化远超25%,但今年该组合整体涨幅仅为5.5%,远低于市场预期。苹果公司和特斯拉分别录得-13%和-16%的负收益,与”Magnificent”的概念标签形成鲜明对比。其组合内部分化程度达到53%,最佳表现股英伟达与最差表现股特斯拉差异巨大,表明这些公司作为统一投资主题进行分析已不再具有实用价值。 “Magnificent” 一词更多地体现在公司的绝对规模上,而非其股价表现。

当一个概念获得广泛关注时,虽然短期未来依然有一定优势,但其最佳投资回报期往往已经接近尾声。

对于年轻高净值投资者而言,投资关键不在于追逐那些并不属于自己的机会,也不应一味追求年化25%以上的高回报,忽视潜在的黑天鹅风险。更要通过专业人士理解新概念背后的逻辑,强化风险控制意识。在概念与理性之间找到平衡,避免重仓押注,适度参与,把握成长机会的同时,逐步放大稳健资产的长期复利效应。

通过专业的资产管理运作与规划后,达到年化稳定20%+是可行的。真正需要警惕的,是缺乏判断力时因短期热度而做出的过度配置。